本記事内には広告を掲載しています

基礎補強工事が完了して数日後、硬化剤を加えた地盤が所定の硬度になったことを確認後、基礎工事が始まりました。工事は積和建設によって行われました。

目次

基礎工事の重要性と基礎の設計

住宅建築において住宅の基礎部分は建物の耐久性、耐震性に最も影響を与える部分です。

昔(縄文時代)の建物は地面に穴を開け柱を差し込んだだけでした。この場合、地中部分の柱は腐りやすいし建物の重みで沈んでしまいます。そこで幅の広い石を置いて、その上に柱を立てるように変わりました。

現在では 基礎は、

- 鉄筋が入って横に連続したコンクリートになっていたり(布基礎)

- 地面に接する部分が幅広になっていたり(フーチング基礎)

- 底部が一体になった大きなコンクリート面(ベタ基礎)

になっています。

基礎の設計も住宅建築の重要な作業です。その内容は以下になります。

- 地盤の強さと建物の重さや建物が外から加えられる力(地震や風)を考慮して、布基礎やベタ基礎などの基礎の種類を検討する

- その内部への鉄筋の種類と配置と本数を検討する

積水ハウスの場合、SKIPシステムというこれまでの技術ノウハウから地盤調査~基礎設計までをコンピュータ処理で計算・設計できるシステムにより、基礎の設計作業を行っています。

基礎工事(前半の7つの工程)の様子

基礎工事は7つの工程の順番で行われました。以降で各手順ごとにご紹介します。

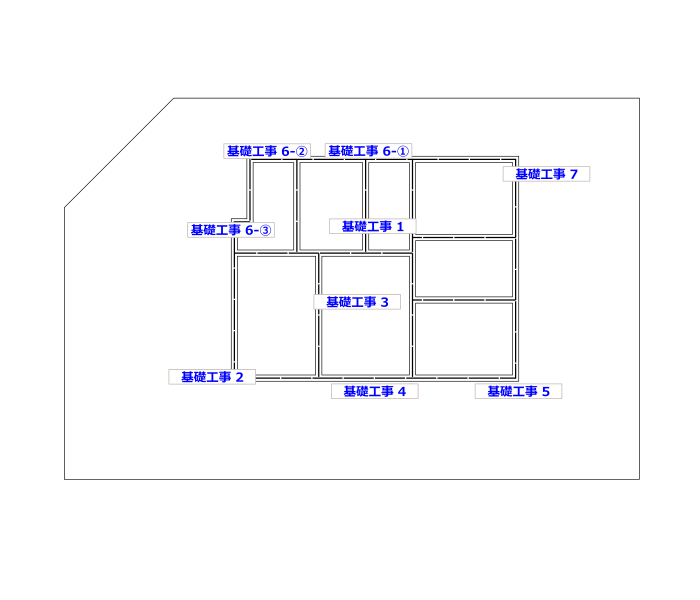

下の図は、私たちの敷地の基礎工事が行われた際の様子(布基礎の打設部分が示されています)です。

「基礎工事〇」は各工程で紹介している箇所を示しています。

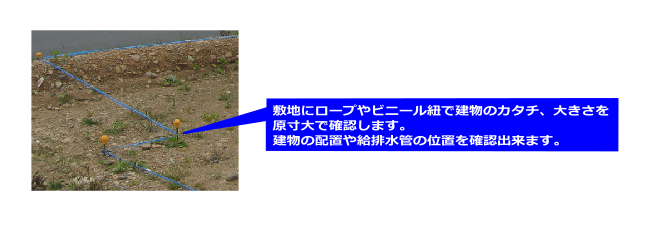

基礎工事1 地縄張り

敷地にロープやビニール紐を使って、設計図を確認して建物の形を原寸大で示す作業です。

これによって、実際の建物の位置が分かり隣家との距離、給排水管の位置を確認することが出来ます。

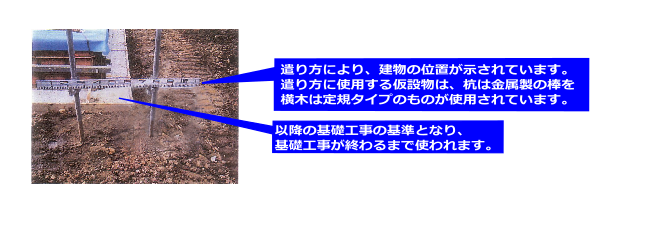

基礎工事2 遣り方

遣り方は建物の外周に沿って建物の位置を示す仮設物のことです。

遣り方をもとに建物の位置、高さ、水平などを決めることになります。積水ハウスでは使用する仮設物は、杭(水杭)には金属製の棒を使用し、横木(水貫)には定規タイプのものが使用されました。

遣り方の設置位置については決まりは特になく、横木は基礎の天端から10cm程度に設置するように決められています。遣り方により基礎の位置・高さ・水平を決めるので、位置は正確に高さはレーザー水準器を使って出します。

遣り方により建物の位置が示され、基礎工事の基準となります。

基礎工事3 根切り

根切りとは基礎を設けるために地盤を掘削する作業です。

遣り方の高さを基準にして、コンクリートを打設するための型枠組み立てのことを考えて少し大きく掘ります。

深く掘りすぎると、せっかくの良い地盤を崩してしまうので注意します。

基礎工事4 捨てコンクリート打ち

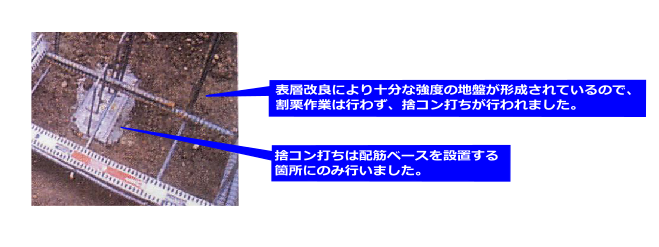

根切りの後、割栗地業(根切り底にこぶし大の割栗石を均一に並べて、隙間を埋めるために砕石を敷き、転圧機で平らにする作業)を行います。ただ今回は表層改良を行って平らで十分な強度の地盤が形成されているため、割栗地業は行いませんでした。

根切りの後は「捨てコンクリート打ち(捨てコン)」を行いました。

捨てコンは施工精度を向上させるために行います。捨てコンを行うことによって、基礎底面を平らにすることが出来ます。また、鉄筋を組み上げるための基準などに利用することが出来ます。捨てコンの打設範囲は基礎幅よりも広く行います。

捨コン打ちはベースとなる基礎底面を平坦に形成出来るので、基礎工事の精度が向上します。

基礎工事5 配筋工事

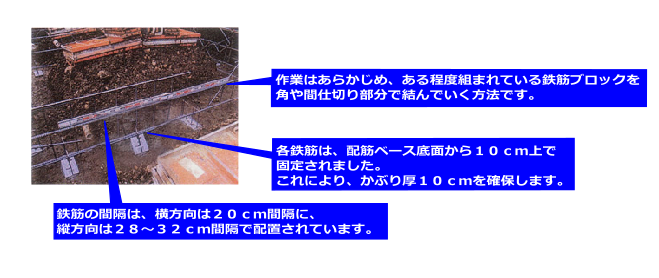

配筋は図面に従って鉄筋を配置する作業です。

柱が建物を支えるように、基礎部分では内部の鉄筋が基礎を支えます。鉄筋はコンクリート基礎の強度に大きな影響を与えます。使用する鉄筋の太さ、数量、鉄筋の間隔、かぶり厚が重要です。

配筋は、構造計算によって決められますが積水ハウスではSKIPシステムによって計算され図面化されます。

鉄筋はD13,D10の鉄筋が使用されることが多く、鉄筋の間隔は20cm程度が標準です(鉄筋の書類は「D○○」と示され、Dの次の数字は鉄筋の直径を示します)。

下部にはスペーサブロックを用いて下部のかぶり厚を確保するようにします。

基礎工事6 型枠工事

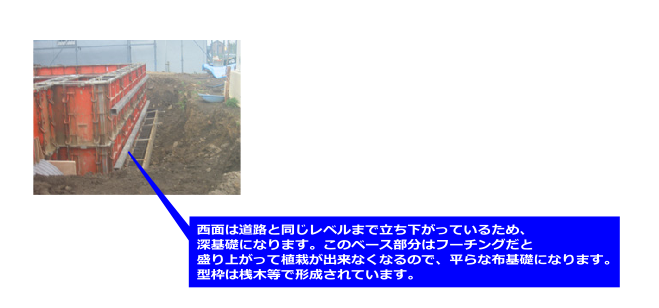

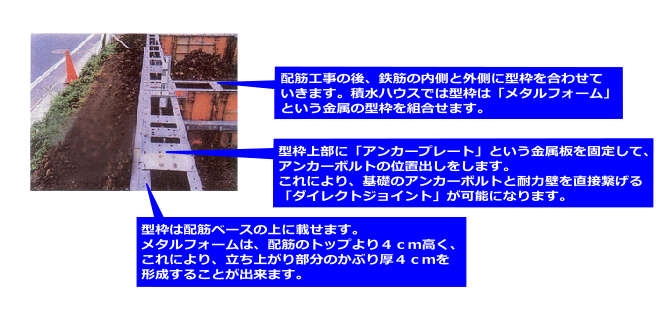

型枠工事は、鉄筋の周りにコンクリートを打設するために型枠を組立てる作業です。

型枠に使用する材料は化粧合板や桟木等で図面より事前に加工して準備しておきます。設置する位置は、捨てコンのときにマークした印と遣り方を利用して組み立てます。

型枠の精度と隙間なく垂直に組まれているかで基礎の出来具合が決まるので、重要な作業です。

積水ハウスでは「メタルフォーム」という金属の型枠で形成されます。

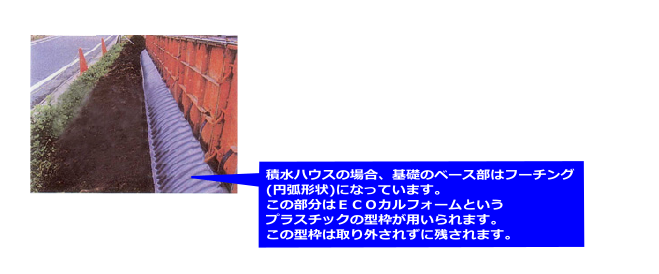

積水ハウスではベース部分は円弧状になっていてカルフォームというプラスチックの型枠が用いられます。

西側は道路面と同じ高さまで下がるので深基礎になっています。

基礎工事7 確認検査

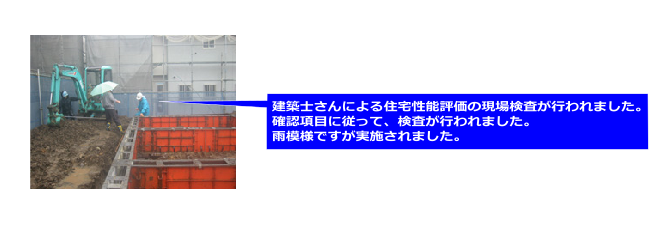

この段階で建築士さんによる住宅性能評価の現場検査が行われました。

コンクリート打設が行われてしまうと確認できない箇所が出てきますし、万が一修正が必要な場合も対応可能なためです。

私も立会いをさせて頂きました。主な確認項目は以下の通りです。

- 建物の配置

- 地盤の高さ

- 地盤の強度

- 基礎の配置

- 根入れ深さ

- 立ち上がり部の高さ・厚さ

- 基礎底盤の寸法

- 主筋・補強筋の径・位置

- 閉口周辺部の補強

あなたにとって満足できるマイホームを手に入れる方法とは?

マイホームを建てる機会は一生に一度と言われています。

ただ、マイホームを建てて実際に住んでみると様々なところで後悔することがあります。

- もっといろいろなハウスメーカーを調べてから、建てたほうがよかった

- マイホームを建てるのに時間がなくて、細かい点まで十分な検討が出来なかった

- 間取りをじっくり考えて、将来的にも使いやすいマイホームにすべきだった

- 土地から探しており、土地と建物の両方を検討していて充分な検討が出来なかった

ダインさん

ダインさん 情報を集めるのに多くの時間がかかってしまい、充分に検討する時間がなくなってしまいますね。

納得のいく家は三度建てないと出来ないと言われていますので、完璧な家を建てることは難しいかもしれません。

でもその後悔を出来るだけ少なく、理想のマイホーム建てる方法を知っていますか?

それには、

- ハウスメーカーを訪問して理想の間取りを検討する

- ハウスメーカーに希望の間取りと設備でプラン、見積りを提案してもらう

- ハウスメーカーと交渉を行い、理想のマイホームのプラン・見積りを得て、契約する

上記のことを、複数のハウスメーカーで進めていく必要があります・・・

シーカスくん

シーカスくん 理想のマイホームって大変ですね・・・

複数のハウスメーカーから簡単にプランと見積りをもらう方法とは?

複数のハウスメーカーから希望の間取りでプランと見積りもらうことは分かりましたが、そのために毎週末にモデルハウスを訪れて各ハウスメーカーと交渉をしていたら、時間がいくらあっても足りません。

私たちはかつて、カタログや間取りプランを住宅会社を1社ずつ回って集めていましたが、現在はインターネットでまとめて集めることが出来ます。

それがタウンライフ家づくりのサイトになります。

[PR]タウンライフ家づくり

このサイトではマイホームの希望の間取りや土地の情報を入力して、問い合わせをするハウスメーカーを選択することで、そのハウスメーカーから希望の間取りプランやカタログを送付してもらうことが出来ます。

週末にモデルハウスをはしごして訪れることなく簡単に多くの情報を得ることが出来ます。

得られるハウスメーカーの資料や間取りプランをじっくり検討して、そこからさらにより細かい箇所を考えていくことが出来ます。

具体的にマイホームの検討を始めている方はもちろんのこと、マイホームはまだ先でどんな感じか知りたい方にとっても検討するためのたたき台としてとても有効だと思います。

ダインさん

ダインさん 簡単に複数のハウスメーカーの資料を集められるのは得策ですね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフの入力の方法はどのような感じかというと・・・

このサイトで入力する主な内容としては、

- 階数や間取り、家のこだわりなど選択

- 建設予定地の有無や土地のサイズ、建てたいエリアなどを選択

- 間取りプラン、ハウスメーカーのカタログの送付先情報を入力

- 希望するハウスメーカーの間取りプラン、カタログを選択

私も見積もり・間取りプラン作成スタートから入力してみましたが、選択式で進んでいくのでとても簡単でした(下記は、「家のこだわり」の選択肢の画面です)。

ご希望の間取りプランを具体的に入力する箇所もあるので、そこに例えば日が射して、中庭を眺められるバスルームが欲しいなどの要望を書いておくと、考慮された間取りプランをもらうことが出来ます。

入力は簡単3分で無料オンラインで複数のハウスメーカーへの一括見積りが可能です。お仕事や家事、子育てに忙しい方々でも自宅で簡単に申込みが出来ます。

モデルハウスや完成見学会を訪れる前に事前に複数のハウスメーカーの情報収集を十分に行っておいてから、ハウスメーカーとの商談に臨みましょう。

シーカスくん

シーカスくん しっかり準備してからハウスメーカーに行けますね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフから得られる資料はどのようなものでしょうか?

タウンライフへ資料請求を申し込みすることで、届く資料は以下になります。

- 希望の間取りプラン

- 資金計画資料

- 希望の間取りを考慮した土地情報

- ハウスメーカーのカタログ資料

例えば、間取りについては以下のような提案資料がもらえます。

[PR]タウンライフ家づくり

ハウスメーカーのカタログは、希望の間取りや土地情報、建てたいエリアにより施工が可能なハウスメーカーがリストアップされ、希望するハウスメーカーにチェックをすることでカタログの請求が可能です。

また、まとめて請求を行うことも可能です。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフとはどのような会社でしょうか?

[PR]タウンライフ家づくり

住まい情報と言えば、SUUMOやat home(アットホーム)、ホームズが有名かと思います。

「タウンライフ家づくり」はタウンライフ株式会社が運営しており、不動産関連の複数サイトを10年以上運営している会社です。

タウンライフのサービスは累計30万人以上が利用している、人気のある無料でカタログ情報を請求できる住宅サイトです。

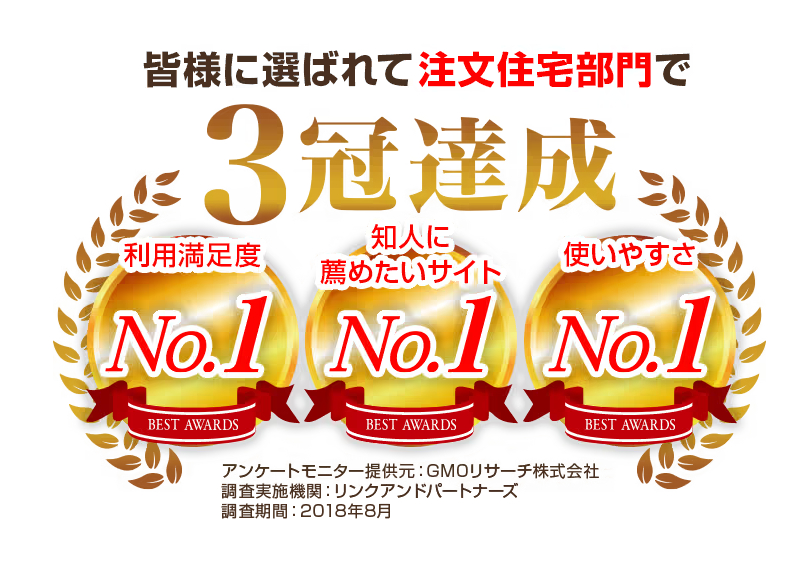

住宅関係のサイト利用者アンケートにおいても注文住宅部門において3冠を達成しています。

またタウンライフは全国960社以上、大手ハウスメーカー35社以上と提携しており、入力された情報から、間取りプランを提案出来るハウスメーカーを検索して選択することが出来ます。

[PR]タウンライフ家づくり

マイホームは高額な買い物で、先に資料請求すればどのような準備が必要であるとか、間取りについても様々なアイデアを先に考えておくことが出来て、本格的にマイホームを考えるときに役に立ちます。

まだ先と思っていても、カタログを眺めて将来のマイホームを考えるのも楽しいものです。

今ですと、申込者全員に「成功する家づくり7つの法則」がプレゼントされます。

マイホームを考える一歩目にタウンライフ家づくりは役立ちます。

[PR]タウンライフ家づくり

- 建物のサイズを示され(地縄張り)、建物を位置が示され(遣り方)、基礎を設けるための掘削(根切り)が行われた

- 捨コン打ちは配筋ベースを設置する箇所にのみ行われた

- 配筋工事はSKIPシステムにより計算された配筋がある程度組まれた状態で運び込まれ、現場で組み上げていった

- 積水ハウスではメタルフォームという金属の型枠が用いられ、位置を合わせて設置することでアンカーボルトの位置出し、かぶり厚の形成が出来るようになっています

- 住宅性能評価の現場検査として建築士さんにより、確認項目に従って検査が行われた