本記事内には広告を掲載しています

パートナー選びのひとつの検討材料として、私たちは建物の強度(または耐久性)について考えていました。ここでは建物の構造やそれぞれの建築工法の特徴について示してみます。

目次

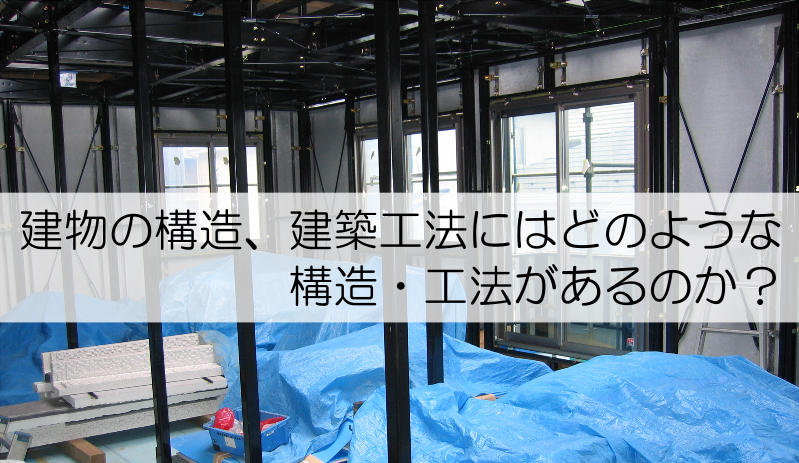

建物への力のかかり方

建物には二つの方向から力がかかります。

ひとつは建物自身の重さ(自重)や室内の家具、人の重さ、積雪などによる上からの力です。

もうひとつは、地震や風などによる横からの力です。

これらの力が加わったときに、その力を柱や梁、壁などが均等に負担して基礎から地盤へ伝えることが出来れば、建物は歪んだり倒壊したりすることはありません。しかし、建物全体の構造強度が十分でなかったり強度のバランスが悪く加わった力が強度が弱いところにかかると、建物が破損したり倒壊したりする恐れがあります。

上からの力は梁や柱を通して地盤へ伝えるようにして、横からの力は、筋交い(すじかい)や耐力壁などで支えながら地盤へ伝わるようにするのが、ふたつの力を流していく基本的な方法です。

力を受け止める2つの方法

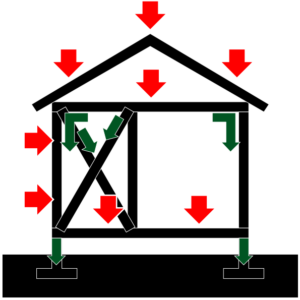

上からの力と横からの力を地盤に伝える構造は、大きく分けて2つの方法があります。

ひとつは架構式、もうひとつは壁式です。

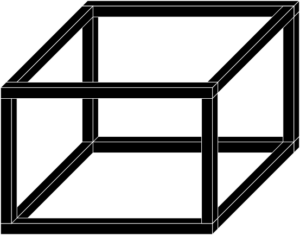

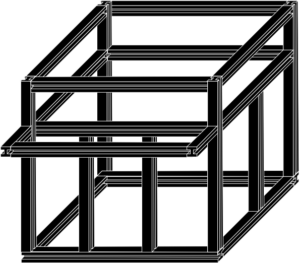

架構式

架構式は柱や梁などの細い部材によって造られている構造です。大きな開口面積が取れるが柱と梁の接合部の強度が重要になります。

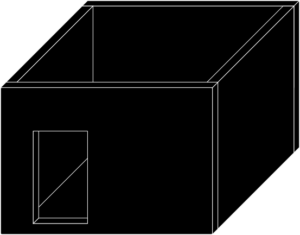

壁式

壁式は壁や床の面全体によって造られている構造です。壁全体で力を受け止めるので大きな開口面積は取りにくいですが建物の強度は高いです。

実際の工法を分けると以下のようになります。

- 架構式

- 木造軸組工法

- 鉄骨・鉄筋工法

- 壁式

- 木質パネル工法

それぞれの工法

上記の方式において紹介した、3つの工法について以下に示します。

木造軸組工法

コンクリートの基礎に土台をのせ、木の柱と梁、筋交いで建物を構成する工法です。

間取りやデザインの自由度が高く、増改築がしやすい点がメリットです。

また大きな開口部や広い空間が作りやすいです。狭小地や変形地に家を建てる場合や増改築する予定があるときに適している建築工法です。

鉄骨・鉄筋工法

角型鋼管、H型、C型鋼を用いて柱や梁を構成して造る工法です。強度、耐久性、耐震性に優れ、大きな開口部や吹き抜けなどのダイナミックな空間を作りやすい利点があります。

角型鋼管の柱とH型鋼の梁を緊結するラーメン構造の重量鉄骨造と、厚さ6mm以下の薄い鋼材で建物の柱と梁、筋交いを組み立てる軽量鉄骨造があります。

ハウスメーカーのプレハブ工法の主流である軽量鉄骨造は部材の多くが工場で生産されるため、精度の品質にバラつきが少なく工期が短いのも特徴です。

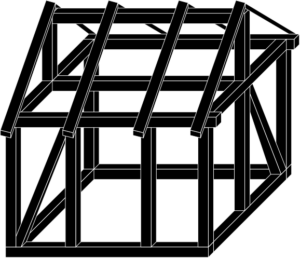

木質パネル工法

断面が2x4インチ角、2x6インチ角などの木材を用いて組み合わせた枠に合板を張ったパネルで、床・壁・天井を構成して建物を造る建築工法です。

北米で発達した工法で、優れた耐震性と断熱・気密性が特徴です。

屋根を支える、小屋組みを必要としないため吹き抜けや小屋裏を有効活用することも可能です。開口部の大きさや位置に制限があり、増改築やリフォームがしにくいことがデメリットです。

あなたにとって満足できるマイホームを手に入れる方法とは?

マイホームを建てる機会は一生に一度と言われています。

ただ、マイホームを建てて実際に住んでみると様々なところで後悔することがあります。

- もっといろいろなハウスメーカーを調べてから、建てたほうがよかった

- マイホームを建てるのに時間がなくて、細かい点まで十分な検討が出来なかった

- 間取りをじっくり考えて、将来的にも使いやすいマイホームにすべきだった

- 土地から探しており、土地と建物の両方を検討していて充分な検討が出来なかった

ダインさん

ダインさん 情報を集めるのに多くの時間がかかってしまい、充分に検討する時間がなくなってしまいますね。

納得のいく家は三度建てないと出来ないと言われていますので、完璧な家を建てることは難しいかもしれません。

でもその後悔を出来るだけ少なく、理想のマイホーム建てる方法を知っていますか?

それには、

- ハウスメーカーを訪問して理想の間取りを検討する

- ハウスメーカーに希望の間取りと設備でプラン、見積りを提案してもらう

- ハウスメーカーと交渉を行い、理想のマイホームのプラン・見積りを得て、契約する

上記のことを、複数のハウスメーカーで進めていく必要があります・・・

シーカスくん

シーカスくん 理想のマイホームって大変ですね・・・

複数のハウスメーカーから簡単にプランと見積りをもらう方法とは?

複数のハウスメーカーから希望の間取りでプランと見積りもらうことは分かりましたが、そのために毎週末にモデルハウスを訪れて各ハウスメーカーと交渉をしていたら、時間がいくらあっても足りません。

私たちはかつて、カタログや間取りプランを住宅会社を1社ずつ回って集めていましたが、現在はインターネットでまとめて集めることが出来ます。

それがタウンライフ家づくりのサイトになります。

[PR]タウンライフ家づくり

このサイトではマイホームの希望の間取りや土地の情報を入力して、問い合わせをするハウスメーカーを選択することで、そのハウスメーカーから希望の間取りプランやカタログを送付してもらうことが出来ます。

週末にモデルハウスをはしごして訪れることなく簡単に多くの情報を得ることが出来ます。

得られるハウスメーカーの資料や間取りプランをじっくり検討して、そこからさらにより細かい箇所を考えていくことが出来ます。

具体的にマイホームの検討を始めている方はもちろんのこと、マイホームはまだ先でどんな感じか知りたい方にとっても検討するためのたたき台としてとても有効だと思います。

ダインさん

ダインさん 簡単に複数のハウスメーカーの資料を集められるのは得策ですね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフの入力の方法はどのような感じかというと・・・

このサイトで入力する主な内容としては、

- 階数や間取り、家のこだわりなど選択

- 建設予定地の有無や土地のサイズ、建てたいエリアなどを選択

- 間取りプラン、ハウスメーカーのカタログの送付先情報を入力

- 希望するハウスメーカーの間取りプラン、カタログを選択

私も見積もり・間取りプラン作成スタートから入力してみましたが、選択式で進んでいくのでとても簡単でした(下記は、「家のこだわり」の選択肢の画面です)。

ご希望の間取りプランを具体的に入力する箇所もあるので、そこに例えば日が射して、中庭を眺められるバスルームが欲しいなどの要望を書いておくと、考慮された間取りプランをもらうことが出来ます。

入力は簡単3分で無料オンラインで複数のハウスメーカーへの一括見積りが可能です。お仕事や家事、子育てに忙しい方々でも自宅で簡単に申込みが出来ます。

モデルハウスや完成見学会を訪れる前に事前に複数のハウスメーカーの情報収集を十分に行っておいてから、ハウスメーカーとの商談に臨みましょう。

シーカスくん

シーカスくん しっかり準備してからハウスメーカーに行けますね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフから得られる資料はどのようなものでしょうか?

タウンライフへ資料請求を申し込みすることで、届く資料は以下になります。

- 希望の間取りプラン

- 資金計画資料

- 希望の間取りを考慮した土地情報

- ハウスメーカーのカタログ資料

例えば、間取りについては以下のような提案資料がもらえます。

[PR]タウンライフ家づくり

ハウスメーカーのカタログは、希望の間取りや土地情報、建てたいエリアにより施工が可能なハウスメーカーがリストアップされ、希望するハウスメーカーにチェックをすることでカタログの請求が可能です。

また、まとめて請求を行うことも可能です。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフとはどのような会社でしょうか?

[PR]タウンライフ家づくり

住まい情報と言えば、SUUMOやat home(アットホーム)、ホームズが有名かと思います。

「タウンライフ家づくり」はタウンライフ株式会社が運営しており、不動産関連の複数サイトを10年以上運営している会社です。

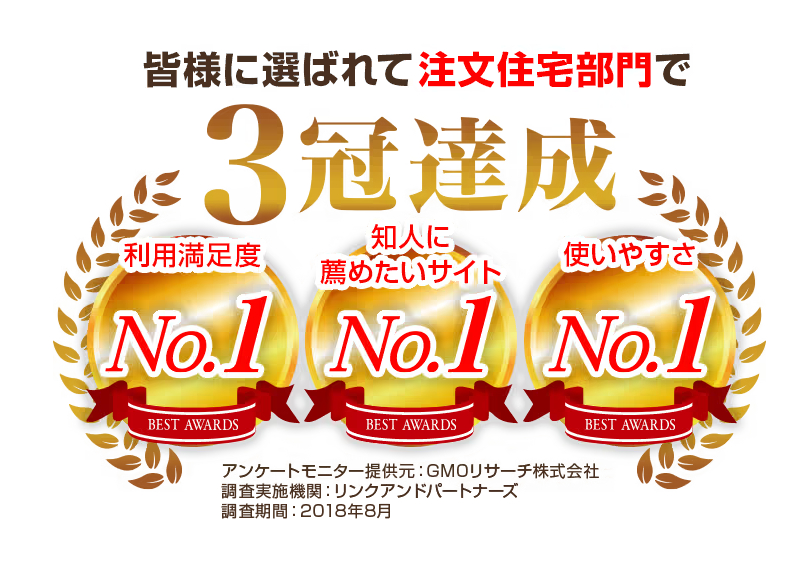

タウンライフのサービスは累計30万人以上が利用している、人気のある無料でカタログ情報を請求できる住宅サイトです。

住宅関係のサイト利用者アンケートにおいても注文住宅部門において3冠を達成しています。

またタウンライフは全国960社以上、大手ハウスメーカー35社以上と提携しており、入力された情報から、間取りプランを提案出来るハウスメーカーを検索して選択することが出来ます。

[PR]タウンライフ家づくり

マイホームは高額な買い物で、先に資料請求すればどのような準備が必要であるとか、間取りについても様々なアイデアを先に考えておくことが出来て、本格的にマイホームを考えるときに役に立ちます。

まだ先と思っていても、カタログを眺めて将来のマイホームを考えるのも楽しいものです。

今ですと、申込者全員に「成功する家づくり7つの法則」がプレゼントされます。

マイホームを考える一歩目にタウンライフ家づくりは役立ちます。

[PR]タウンライフ家づくり

- 建物には「上」と「横」から力がかかり、上からの力は梁や柱を通して、横からの力は筋交いや耐力壁で支えながら地盤へ伝えるようにして、力を流していきます

- 力を地盤に伝える方法には架構式と壁式がある

- それぞれの方式は、木造軸組工法、鉄骨・鉄筋工法、木質パネル工法によって形成される