本記事内には広告を掲載しています

図面の通りに住宅建築が行われているか、住宅評価センターによる確認検査の完了後、コンクリート打設が行われました。

コンクリートは「生もの」

コンクリート打設により基礎の形状が仕上がっていきます。

コンクリートは砂・セメント・水の配合やレディミクスト(工場で練り混ぜられた)コンクリートの搬送、打設方法、打設後の養生方法など注意する点がたくさんあります。住宅建築の前半の要ともいえる作業の一つです。

また、天候や温度により各工程の方法は異なるためコンクリートは「生もの」とも言われています。

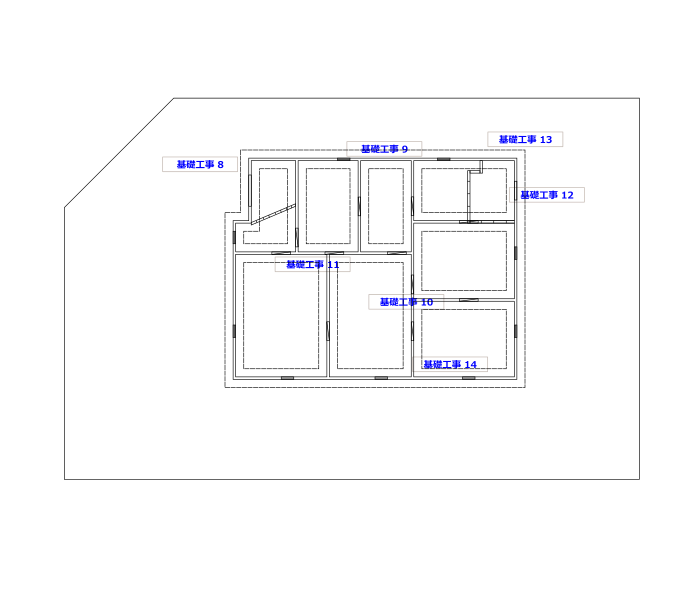

基礎工事(後半の7つの工程)の様子

基礎工事の後半は7つの工程の順番で行われました。以降で各手順ごとにご紹介します。

下の図は、私たちの敷地の基礎工事が行われた際の様子(布基礎のコンクリート打設部分が示されています)です。

「基礎工事〇」は各工程で紹介している箇所を示しています。

各工程ごとの詳細な説明は以下をご覧ください。

基礎工事8 コンクリート打設

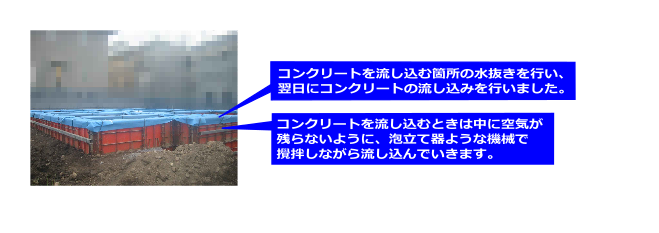

コンクリート打設とは、型枠内にコンクリートを流し込む作業です。打設を行う前に型枠、配筋の確認、ゴミなどの不純物を取り除きます。

練り混ぜたばかりのコンクリートは時間が経つにつれて性質が変化するので速やかに打設を行う必要があります。

コンクリートを流し込む際には鉄筋に直接コンクリートを当てないように注意して、時間経過による品質劣化(コールドジョイント)を防ぐため手早く打設を終えます。

打設とともに締固めも行われます。締固めは型枠の隅々までコンクリートを行き渡らせる作業です。方法は木槌で叩いたり、振動機を用いて行われます。

コンクリートを流込み、雨粒やゴミが入らないようにひび割れを防ぐため、ビニールシートで覆っています。

基礎工事9 養生と型枠取外し

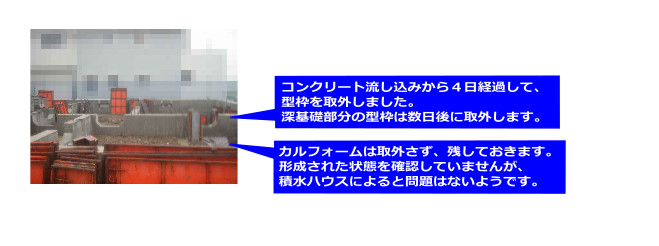

打設後に適切な養生を行うことで、コンクリートは本来の強度を得られます。

- 硬化が始まるまでに、直射日光等からコンクリート表面を保護する

- 硬化中は、適度な温度と十分な湿度を与える

- 十分な硬化が進むまでは外部からの衝撃など荷重を与えない

養生の期間としては外気温が15℃以上のとき3日以上、5℃以上のときは5日間以上おくのが目安です。

型枠を取り外すときは、静かに取り外します。コンクリートの不良箇所はできるだけ早く補修します。型枠を取りはずした後は、ひび割れやたわみに注意します。

型枠が取除かれ、基礎が見えてきました。

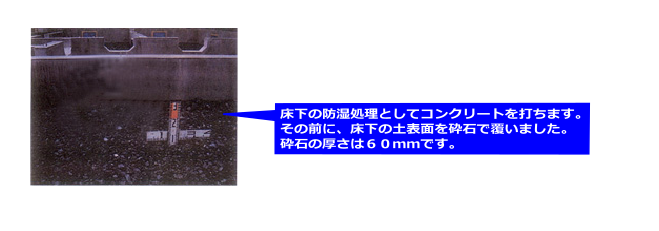

基礎工事10 床下部の砕石敷き

床下部の表面の凹凸を平滑にするために、砕石を60ミリ以上敷き詰めて締め固めます。

布基礎ではない箇所もコンクリートで覆うので、その前に砕石を敷きます。

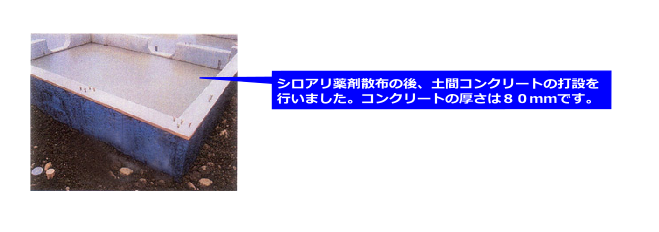

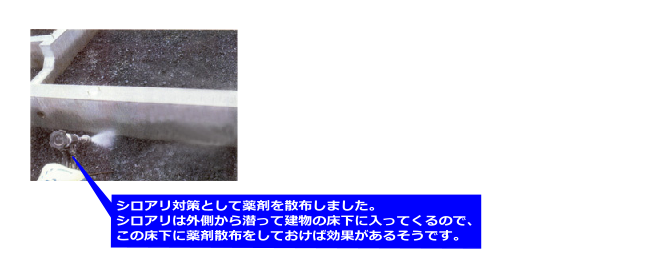

基礎工事11 シロアリ薬剤散布

シロアリ被害に対しては全国どこでも警戒が必要です。

ヤマトシロアリは主に地上に近い部分に害を及ぼすため、床下は絶好の生息場所となります。

シロアリの被害を防ぐには以下の方法が有効です。

- 床下を常に乾燥状態にする

- シロアリの食害に強い樹種、「心材」(木の中心部分からなる木材)を土台に選ぶ

- 「アリ返し」(防蟻板)を設置したり、砂粒や珪砂を床下に撒く

- 薬剤を基礎の内側や束石の周囲に散布する。

基礎工事12 土間コンクリート打設

土間コンクリートは床下の湿気を防ぐために行います。床下の湿気があると家の耐久性に影響を与えます。

床下の防湿は、

- 厚み6cm以上のコンクリート

- 厚み0.1mm以上の防湿シートを敷き、その上に厚み5cm以上の乾燥砂を敷く

を行えば良いのですが、積水ハウスの場合はコンクリートを採用しています。

コンクリートは中央付近に流し込みこます。端に流すとコンクリートに含まれる砕石が端に留まってしまい、セメントと水だけが拡がってしまうためです。

トンボを使い平らに慣らして、その上を金ゴテで仕上げます。

基礎工事13 配置確認

土間コンクリートまで完了したところで、基礎の出来具合について確認します。

確認項目は以下の通りです。

- 未充填箇所がないか

- 敷地における基礎の配置は正しいか

- 基礎の幅・高さは図面通りか

- 上面の仕上げは水平か

- アンカーボルトは図面通りに位置・数量入っているか

- コンクリートに角カケ、ひび割れはないか

- 鉄筋が露出しているところはないか

- 養生期間は充分か

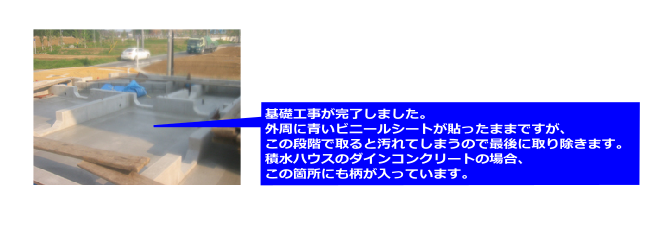

基礎工事14 基礎工事完了

基礎工事が完了しました。

立上りの端面のバリの部分などをグラインダーで削って建方工事の際に支障が出ないようにします。

基礎のフーチング部分の埋戻しが行われます。

あなたにとって満足できるマイホームを手に入れる方法とは?

マイホームを建てる機会は一生に一度と言われています。

ただ、マイホームを建てて実際に住んでみると様々なところで後悔することがあります。

- もっといろいろなハウスメーカーを調べてから、建てたほうがよかった

- マイホームを建てるのに時間がなくて、細かい点まで十分な検討が出来なかった

- 間取りをじっくり考えて、将来的にも使いやすいマイホームにすべきだった

- 土地から探しており、土地と建物の両方を検討していて充分な検討が出来なかった

ダインさん

ダインさん 情報を集めるのに多くの時間がかかってしまい、充分に検討する時間がなくなってしまいますね。

納得のいく家は三度建てないと出来ないと言われていますので、完璧な家を建てることは難しいかもしれません。

でもその後悔を出来るだけ少なく、理想のマイホーム建てる方法を知っていますか?

それには、

- ハウスメーカーを訪問して理想の間取りを検討する

- ハウスメーカーに希望の間取りと設備でプラン、見積りを提案してもらう

- ハウスメーカーと交渉を行い、理想のマイホームのプラン・見積りを得て、契約する

上記のことを、複数のハウスメーカーで進めていく必要があります・・・

シーカスくん

シーカスくん 理想のマイホームって大変ですね・・・

複数のハウスメーカーから簡単にプランと見積りをもらう方法とは?

複数のハウスメーカーから希望の間取りでプランと見積りもらうことは分かりましたが、そのために毎週末にモデルハウスを訪れて各ハウスメーカーと交渉をしていたら、時間がいくらあっても足りません。

私たちはかつて、カタログや間取りプランを住宅会社を1社ずつ回って集めていましたが、現在はインターネットでまとめて集めることが出来ます。

それがタウンライフ家づくりのサイトになります。

[PR]タウンライフ家づくり

このサイトではマイホームの希望の間取りや土地の情報を入力して、問い合わせをするハウスメーカーを選択することで、そのハウスメーカーから希望の間取りプランやカタログを送付してもらうことが出来ます。

週末にモデルハウスをはしごして訪れることなく簡単に多くの情報を得ることが出来ます。

得られるハウスメーカーの資料や間取りプランをじっくり検討して、そこからさらにより細かい箇所を考えていくことが出来ます。

具体的にマイホームの検討を始めている方はもちろんのこと、マイホームはまだ先でどんな感じか知りたい方にとっても検討するためのたたき台としてとても有効だと思います。

ダインさん

ダインさん 簡単に複数のハウスメーカーの資料を集められるのは得策ですね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフの入力の方法はどのような感じかというと・・・

このサイトで入力する主な内容としては、

- 階数や間取り、家のこだわりなど選択

- 建設予定地の有無や土地のサイズ、建てたいエリアなどを選択

- 間取りプラン、ハウスメーカーのカタログの送付先情報を入力

- 希望するハウスメーカーの間取りプラン、カタログを選択

私も見積もり・間取りプラン作成スタートから入力してみましたが、選択式で進んでいくのでとても簡単でした(下記は、「家のこだわり」の選択肢の画面です)。

ご希望の間取りプランを具体的に入力する箇所もあるので、そこに例えば日が射して、中庭を眺められるバスルームが欲しいなどの要望を書いておくと、考慮された間取りプランをもらうことが出来ます。

入力は簡単3分で無料オンラインで複数のハウスメーカーへの一括見積りが可能です。お仕事や家事、子育てに忙しい方々でも自宅で簡単に申込みが出来ます。

モデルハウスや完成見学会を訪れる前に事前に複数のハウスメーカーの情報収集を十分に行っておいてから、ハウスメーカーとの商談に臨みましょう。

シーカスくん

シーカスくん しっかり準備してからハウスメーカーに行けますね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフから得られる資料はどのようなものでしょうか?

タウンライフへ資料請求を申し込みすることで、届く資料は以下になります。

- 希望の間取りプラン

- 資金計画資料

- 希望の間取りを考慮した土地情報

- ハウスメーカーのカタログ資料

例えば、間取りについては以下のような提案資料がもらえます。

[PR]タウンライフ家づくり

ハウスメーカーのカタログは、希望の間取りや土地情報、建てたいエリアにより施工が可能なハウスメーカーがリストアップされ、希望するハウスメーカーにチェックをすることでカタログの請求が可能です。

また、まとめて請求を行うことも可能です。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフとはどのような会社でしょうか?

[PR]タウンライフ家づくり

住まい情報と言えば、SUUMOやat home(アットホーム)、ホームズが有名かと思います。

「タウンライフ家づくり」はタウンライフ株式会社が運営しており、不動産関連の複数サイトを10年以上運営している会社です。

タウンライフのサービスは累計30万人以上が利用している、人気のある無料でカタログ情報を請求できる住宅サイトです。

住宅関係のサイト利用者アンケートにおいても注文住宅部門において3冠を達成しています。

またタウンライフは全国960社以上、大手ハウスメーカー35社以上と提携しており、入力された情報から、間取りプランを提案出来るハウスメーカーを検索して選択することが出来ます。

[PR]タウンライフ家づくり

マイホームは高額な買い物で、先に資料請求すればどのような準備が必要であるとか、間取りについても様々なアイデアを先に考えておくことが出来て、本格的にマイホームを考えるときに役に立ちます。

まだ先と思っていても、カタログを眺めて将来のマイホームを考えるのも楽しいものです。

今ですと、申込者全員に「成功する家づくり7つの法則」がプレゼントされます。

マイホームを考える一歩目にタウンライフ家づくりは役立ちます。

[PR]タウンライフ家づくり

- コンクリート打設は速やかに、隅々までコンクリートが行き渡るようにします

- 養生は外気温が15℃以上のときは3日以上、5℃以上のときは5日以上おき、直射日光から表面を保護します。

- 床下は防湿処理としてコンクリートを打ちます。シロアリ対策として薬剤散布も行います

- 積水ハウスではメタルフォームという金属の型枠が用いられ、位置を合わせて設置することでアンカーボルトの位置出し、かぶり厚の形成が出来るようになっています

- 型枠を外して、配置・寸法通りに外観上に問題ないか確認して、角を削って基礎工事の完成です