本記事内には広告を掲載しています

土地探しをしていると不動産業者、インターネットから「土地情報」を取得出来ます。

「土地情報」から、その土地の様々な情報を得ることが出来ます。

シーカスくん

シーカスくん その土地の面積や場所、近くにどのような施設があるか知ることが出来るよ。

ダインさん

ダインさん 建ぺい率、容積率、用途地域の「第一種住居地域」はどのような建物が建てられるのかな?

シーカスくん

シーカスくん それは・・・

建ぺい率、容積率は建てられる建物の大きさのことですし、用途地域の「第一種住居地域」であれば、普通のマイホームを建てることが出来ます。

ただ、

- どのくらいの建物まで建てることが出来るのか

- 第一種住居地域にマンションが建つ可能性はあるのか

ということも把握して土地を選びたいです。

既にご存知の項目は参考程度に、あいまいな項目は内容を再確認しておきましょう。

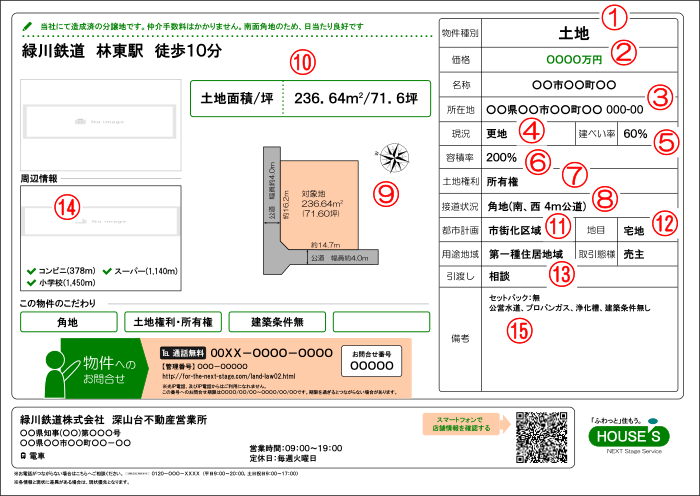

土地情報の各項目

下の広告は、ある敷地の土地情報です(実際の土地はありません)。

土地情報には様々な情報が書かれています。このページでは広告の赤丸数字の項目について説明します。

① 物件種別

土地、新築住宅、中古住宅、など対象となる不動産物件の種類です。

新築住宅とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によれば、

『新たに建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)』と定義されています。

中古住宅とは、新築住宅以外になります。つまり、新築住宅でも1年間売れなければ中古住宅となります。

② 価格(地価)

示されている土地の価格を示します。消費税はかかりませんが取得税、固定資産税など各種税金がかかります。

土地には同じものがないので、売りたい人と買いたい人の合った価格が取引価格になります。

しかし、付近の類似の土地取引を調べ適切な取引価格であるか確認しましょう。

土地の価格については、「土地の価格の決まり方」もご参照ください。

③ 名称・所在地

物件の住所などを表しています。知名度がある地域名のほうが、ブランドイメージのために価格が上がります。

水を連想させる地名は、かつて水害に見舞われた地域であったなど注意が必要です。

④ 現況

現在の土地の状態です。更地の場合はすぐに建築作業に取り掛かれますが、

古屋が建っている場合は解体作業が必要で工事費用がかかります。

また、更地についても土地購入から期間が空いて、雑草が著しく生長すればその処理も必要になります。

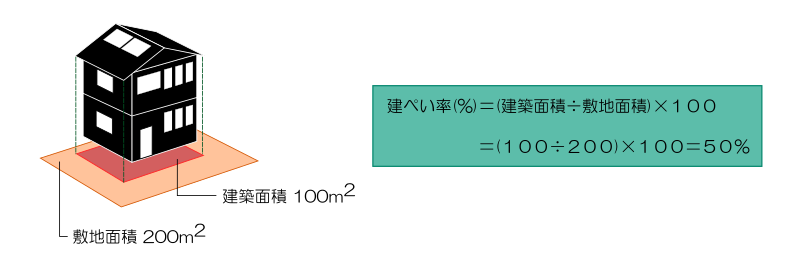

⑤ 建ぺい率

建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。

計算式で表すと、

建ぺい率(%)=(建築面積÷敷地面積)×100

になります。

用途地域やその土地の状況により、建ぺい率は変わります。詳しくは下の「土地情報から分かる、建てられる建物の大きさ」で説明します。

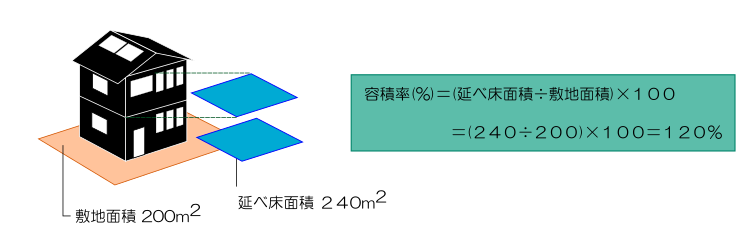

⑥ 容積率

容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。

計算式で表すと、

容積率(%)=(延べ床面積÷敷地面積)×100

になります。

容積率も、用途地域やその土地の状況により変わります。詳しくは下の「土地情報から分かる、建てられる建物の大きさ」説明します。

⑦ 土地権利(権利形態)

対象の土地について契約すると、どのような権利が発生するかを示しています。主な権利としては「所有権」と「借地権」があります。

「所有権」は、法令の制限内において自由に土地の使用、収益及びその処分が出来る権利のことです(民法206条より)。「所有」することになるので、固定資産税、都市計画税の支払いが必要になります。

「借地権」は、土地の所有者から建物を建てることを目的として土地を借りる権利です。借地であれば、土地を購入するよりも初期費用を大幅に抑えることが出来ます。購入した場合に必要な固定資産税、都市計画税の費用は発生しませんが、毎月地代を支払う必要があります。

借地権には、旧法借地権と平成4年7月31日に施行された新借地借家法に基づく普通借地権、定期借地権があります。

旧法の借地権、普通借地権については、賃貸の契約は地主側に継続しない正当な事由がない限り自動的に更新されるため、借り手側は継続して土地を利用出来ます。

定期借地権の場合には、契約期間満了時には建物を取り壊して更地に戻し土地を返却する必要があります。

⑧ 接道状況

対象の土地がどの方角に何メートルの道路と接地しているかを示しています。

接地している道路の方角によってその土地に建てる家の配置、間取りは決まってきます。

また、建築基準法では建物を建てられる条件として「幅員(道路の幅)4M以上の道路に2M以上接していること」があります(接道義務)。

⑨ 土地形状

分譲地など一括して整地を行っている土地は接道する道路も平行で土地形状も長方形です。整った形状のほうが建物、駐車場、庭を容易に配置することが出来ます。

道路があるところに集落が出来ている土地は不整形の土地もあります。不整形の土地や旗竿状の土地は配置に工夫が必要です。

⑩ 土地面積/坪

その土地の面積のことで、最近はメートル単位で表されていることが多いですが土地の場合は「坪」単位で表されていることもあります。

1坪は3.3m2です。100坪は330m2になります。

検討している土地に建てられる建物の延べ床面積は、建ぺい率や容積率、北側斜線規制などの法的規制を満たす範囲内になります。

一方で、建物の間取り(リビング、寝室、キッチン、トイレ、収納など)により求められる面積は、ハウスメーカーと間取りのプランを検討することで分かってきます。

これに建物外に駐車スペースと庭、エントランスも合わせて検討することで必要な土地面積が分かってきます。

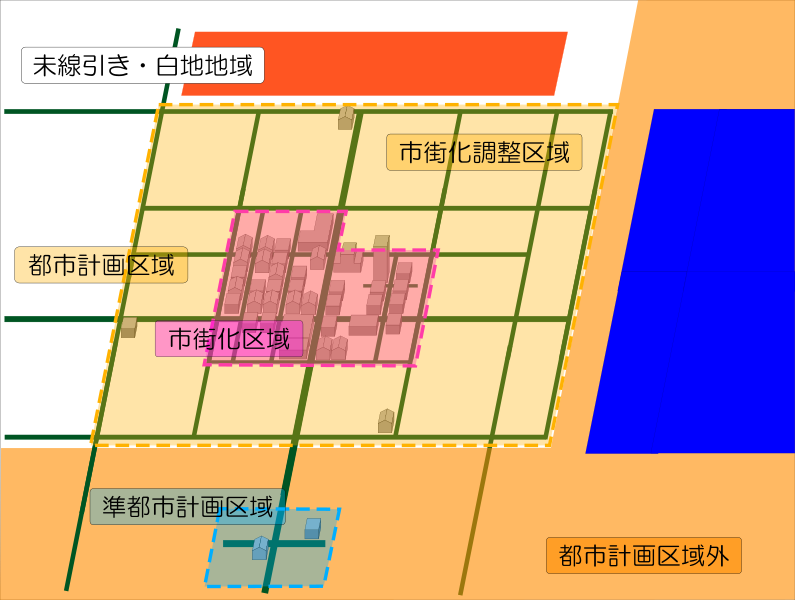

⑪ 都市計画

その土地が都市計画区域内において「市街化区域」なのか「市街化調整区域」の区域なのかを示しています。

また「準都市計画区域」、「未線引き・白地域」という区域もあり、それぞれの区域により規制があったり、住宅を建てるためのインフラ整備の充実度が異なります。

詳しくは下の土地情報から分かる土地の「立ち位置」で説明します。

⑫ 地目

地目(ちもく)とは宅地、田、畑などの土地の種類のことです。

土地はその種類ごとに法務局で記録(登記)されています。

登記簿の記載された地目は固定資産税の評価や土地の取引価格に影響します。

詳しくは下の「地目の分類」で説明します。

⑬ 用途地域

市街化区域においても住宅地域、商業地域、工業地域を分けるために建てられる建物の高さや建物の種類を制限することで、それぞれの地域にふさわしい建物が建っていくように促しています。

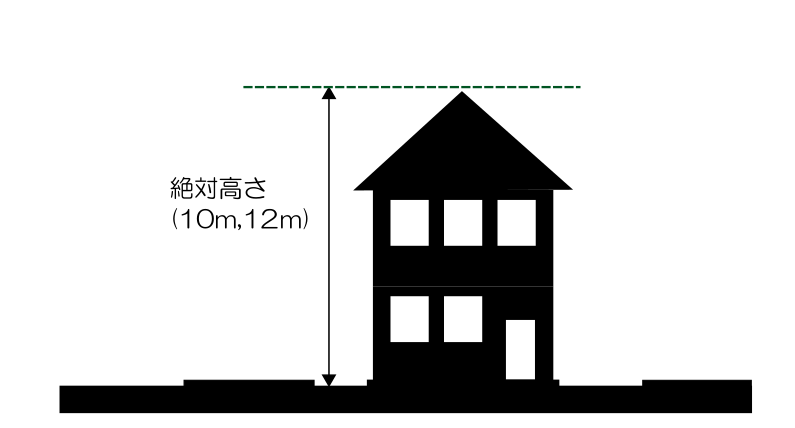

例えば「第1種低層住居専用地域」では、絶対高さが10m(または12m)以下の建物に限られます。

詳しくは下の「用途地域の分類」で説明します。

⑭ 周辺情報

その土地の周辺にある、買い物、教育施設、公共施設が紹介されています。

土地情報に紹介されている周辺施設は近隣にあるものに限られていることが多いので、書かれていない生活に必要な施設については調べておく必要があります。

詳しくは下の「地域環境をチェックする」で紹介します。

⑮ 備考

上記以外の土地の情報が示されています。水道、ガス、浄化槽、建築条件、その地域の特別な規制など家を建てるにあたって重要事項が記載されていることが多いです。

詳しくは「土地購入注意点は何か」で紹介します。

土地情報から分かる、土地の「立ち位置」

セキスイさん

セキスイさん 「都市計画区域」とは、どのような区域なのか。「市街化区域」「市街化調整区域」には、どのような違いがあるのでしょうか。

国土利用計画法、都市計画法

国土利用計画法

全ての土地は国が使用目的を定めていて、それに従って利用されています。日本の国土は国土利用計画法によって5つの地域(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域)に分類されていて、利用が規制されています。

住宅を建てる主な地域は「都市地域」です。

| 地域名 | 説明 |

|---|---|

| 都市地域 | 一体の都市として総合的に開発し、整備し及び保全する必要がある地域 |

| 農業地域 | 農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域 |

| 森林地域 | 森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域 |

| 自然公園地域 | 優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるもの |

| 自然保全地域 | 良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるもの |

都市計画法

「都市計画区域」は都市計画法によって、以下のように定義されています。

- 都市計画区域

- 都道府県知事が指定し、計画的に街づくりを行う区域のこと。

「都市計画区域外」は文字通り、都市計画区域から外れた区域です。

都市計画区域外に「準都市計画区域」という区域があり、以下のように定義されています。

- 準都市計画空域

- 都道府県知事が指定し、将来計画的に街づくりを行う区域のこと。

都市計画区域に指定された区域は健全な都市に発展していくように道路や鉄道、公園、電気・ガス・上下水道施設、水路、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、市場、団地などの施設やインフラ整備が行われます。

都市計画区域では生活に必要な施設、整備を有効に活用することが出来るので、人々が集まり発展していきます。

都市計画区域には様々な整備がされますが、市街化が整然と秩序化されて行われることが望ましいです。そのために「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分に線引きされます。市街化区域、市街化調整区域を以下に説明します。

また、市街化区域、市街化調整区域の線引きが行われない区域を「未線引き、白地地域」といいます。

| 区域名 | 説明 |

|---|---|

| 市街化区域 | すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 |

| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 原則として住宅を建てられないが農家住宅、開発許可を受けている場合、既に建物が建っている敷地(既存宅地)では例外として家が建てられる |

| 未線引き・白地区域 都市計画区域外 |

他の法令の規制がない限り、家を建てることが出来る。但し、水道、電気などの引込みまで自分で行う場合がある。 |

用途地域の分類

セキスイさん

セキスイさん 「用途地域」はどのような目的で定められて、どのような種類があって、どのような制限があるのでしょうか

- 用途地域

- 都市の環境や利便性のために、地域ごとに建てられる建物に制限をかけている地域のこと。

住居系、商業系、工業系に分けられており、下記の表に示す通り12種類に分類されています。用途地域を定めることでそれぞれの地域に相応しい建物群が形成され、住宅街に工場が建つといった混在を防いでいます。

表のように各地域ごとに形態制限、用途制限が定められています。

例えば、第1種低層住居専用地域は、良好な住居環境のための地域なので、外壁の後退距離、絶対高さ制限、道路斜線制限、北側斜線制限など、最も厳しい規制がかけられています。建ぺい率、容積率からも「敷地いっぱいに」「数階層の建物」は建てられない地域になります。

一方で商業地域は、住居系の規制はなく、建ぺい率、容積率も高いので、敷地に高層の建物が建てられる地域になっています。

用途制限としても、第1種低層住居専用地域は一般の事務所、店舗、飲食店などは建てられません。一方、工業専用地域には住宅は建てられません。

| 分類 | 用途地域 | 主な用途制限、建ぺい率、容積率 |

|---|---|---|

| 住居系 | ||

| 第1種低層住居専用地域 | 低層住宅のための良好な住居環境を保護するための地域。住宅以外では小中学校、高校、図書館、老人ホーム、保育所などが可。 | |

| 建ぺい率の限度 30,40,50,60% | ||

| 容積率の限度 50,60,80,100,150,200% | ||

| 第2種低層住居専用地域 | 小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域。住宅系以外では、150m2以下の店舗、飲食店などが可。 | |

| 建ぺい率の限度 30,40,50,60% | ||

| 容積率の限度 50,60,80,100,150,200% | ||

| 第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための良好な住居環境を保護するための地域。住宅系以外では、大学、病院、2階以下かつ500m2以下の店舗、居酒屋などが可。 | |

| 建ぺい率の限度 30,40,50,60% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400,500% | ||

| 第2種中高層住居専用地域 | 必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域。住宅以外では2階以下かつ、1,500m2以下の店舗、オフィスなどが可。 | |

| 建ぺい率の限度 30,40,50,60% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400,500% | ||

| 第1種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅のための地域。住宅以外では、3,000m2以下の店舗、オフィス、ホテル、ゴルフ練習場などが可。 | |

| 建ぺい率の限度 50,60,80% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400,500% | ||

| 第2種住居地域 | 住宅と店舗、オフィスなどの併存を図りつつ、住居の環境を保護する住宅地域。住宅以外では、パチンコ屋、カラオケボックスなどが可。 | |

| 建ぺい率の限度 50,60,80% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400,500% | ||

| 準住居地域 | 幹線道路の沿線等で、地域の特性にふさわしい業務の利便増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域。200m2未満の劇場、映画館などが可。 | |

| 建ぺい率の限度 50,60,80% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400,500% | ||

| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域。住宅以外では、500m2以下の農業の利便の増進のために必要な店舗等や150m2以下のそれ以外の店舗・飲食店などが可。 | |

| 建ぺい率の限度 30,40,50,60% | ||

| 容積率の限度 50,60,80,100,150,200% | ||

| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民のための店舗、オフィス等の利便増進を図る地域。 |

| 建ぺい率の限度 60,80% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400,500% | ||

| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便増進を図る地域。 | |

| 建ぺい率の限度 80% | ||

| 容積率の限度 200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300% | ||

| 工業系 | 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域。住宅等の混在を排除することが困難または不適当と認められる工業地。 |

| 建ぺい率の限度 50,60,80% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400,500% | ||

| 工業地域 | 主として工業の利便増進を図る地域。住宅は可。 | |

| 建ぺい率の限度 50,60% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400% | ||

| 工業専用地域 | 工業の利便増進を図る地域。住宅は不可。 | |

| 建ぺい率の限度 50,60% | ||

| 容積率の限度 100,150,200,300,400% |

地目の分類

ダインくん

ダインくん 「地目」はどのような種類があるのでしょうか?地目「田」「畑」には住宅は建てられるのでしょうか?

上に書いたように、地目とは土地の種類のことです。

その土地の種類「地目」の情報は、所在や地番、地積(土地の面積)とともに登記記録に記録されます。

地目の種類としては、宅地、田、畑など23種類あります。以下に各地目と該当する土地を示します。

| 地目名 | 該当する土地の説明 |

|---|---|

| 田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |

| 畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |

| 宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |

| 学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 |

| 鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |

| 塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |

| 鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 |

| 池沼 | かんがい用水でない水の貯留地 |

| 山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |

| 牧場 | 家畜を放牧する土地 |

| 原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |

| 墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |

| 境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法に掲げる土地 |

| 運河用地 | 運河法に掲げる土地 |

| 水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |

| 用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |

| 堤 | 防水のために築造した堤防 |

| 井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |

| 保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |

| 公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路 |

| 公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |

| 雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |

土地情報から分かる、建てられる建物の大きさ

セキスイさん

セキスイさん 取得した自分の土地の中なら、敷地いっぱいの高層の建物を建てて良いわけではありません。

近隣の日照や採光、通風、防火対策のために、敷地に占める建てられる建物の大きさがいくつかの「制限」によって決められています。

建ぺい率、容積率

土地情報において、建てられる建物の大きさに関する条件として、「建ぺい率」と「容積率」があります。

建ぺい率

- 建ぺい率

- 敷地面積に対する建築面積の割合

ここで「建築面積」という言葉が出ていますが、次のような意味です。

- 建築面積

- 家を建てるのに使われる敷地の面積

簡単に言えば、2階建ての住宅なら1階部分の面積と言えます。

正確には建物の真上から光を当てて地面出来る影の面積(これを「水平投影面積」といいます)のことです。

例えば敷地面積200m2で建ぺい率50%の土地の場合、建てられる面積は敷地の100m2分になります。

建ぺい率は角地や防火地域内の耐火建築物の場合、割合が緩和される場合があります。

容積率

- 容積率

- 敷地面積に対する延べ床面積の割合

ここで「延べ床面積」という言葉が出ていますが、次のような意味です。

- 延べ床面積

- 各階の床面積の合計面積

正確には、屋内的用途に使われる空間の床面積が対象になります。

- 住宅出入りのための玄関ポーチは対象外

- 囲われている駐車場や駐輪場は対象

※対象外となるのは、吹きさらしで外気に十分開放されている空間

例えば、敷地面積200m2で容積率120%の指定がある場合、 建てられる延べ床面積は120m2までになります。

建物の高さを制限するきまり

ダインくん

ダインくん 快適な住環境のために定められている「高さに関する制限」には、どのような制限があり、どのような「きまり」なのでしょうか。

絶対高さ制限

- 絶対高さ制限

- 第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域、田園住居地域では、建物の高さは10mまたは12m以下に制限されます。

上記の用途地域では、「低層住居」地域ということで高い建物を建てられないようにして、日照や採光、通風を地域全体で確保出来るようにしています。

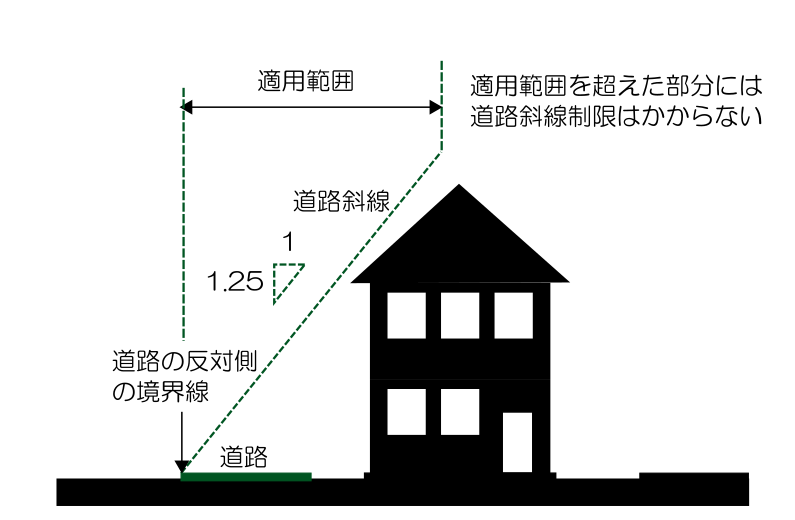

道路斜線制限

道路斜線制限は道路とその両側にある建物の日照や採光、通風を確保するために定められた規則です。

- 道路斜線制限

- 敷地が面している道路の反対側の境界線から、定められた勾配で引いた線にかからない高さに建物を収める

「定められた勾配」とは下図にあるように、底辺を1としたときに1.25の高さの三角定規を考えたときの勾配です。

1.25のところは用途地域の住居系では1.25で、住居系でない地域は1.5(角度が急なので高さの制限は緩い)です。

適用範囲は容積率により20~35mの範囲で定められています。適用範囲を超えた部分には道路斜線規制はかかりません。

※但し、適用範囲が「道路の反対側の境界線から考えても20~35m」なので、敷地の広さを考えると適応範囲外を考えるケースは少ないです。

また、適応範囲外の高さ(20m×1.25=25m)からも、一戸建ての住宅では適応範囲外を考えて家づくりをするケースは少ないと考えます。

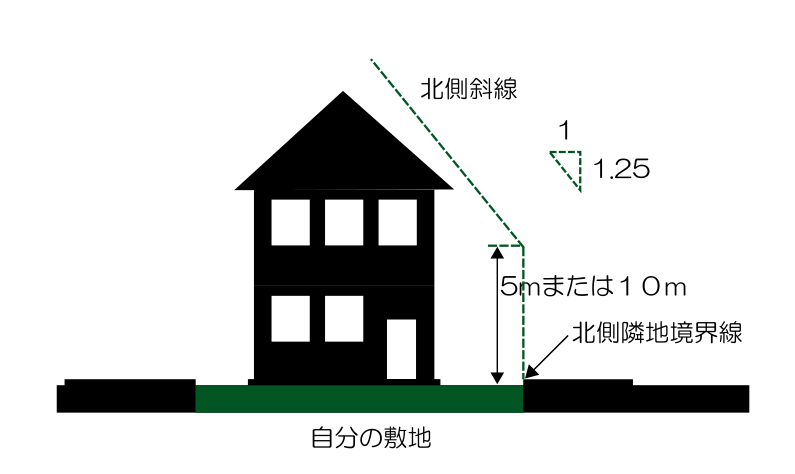

北側斜線制限

北側斜線制限は第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域において、 北側に建つ住宅の採光や通風を確保するために定められた規則です。

- 北側斜線制限

- 敷地の北側の隣地境界線から5m(※)立ち上がったところから、定められた勾配で引いた線にかからない高さに建物を収める

立ち上がりの高さは、第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域では5m、第1種・第2種中高層住居専用地域では10mです。

「定められた勾配」とは下図にあるように、底辺を1としたときに1.25の高さの三角定規を考えたときの勾配です。

床面積を増やす方法

セキスイさん

セキスイさん 敷地に定められた「容積率」によって、建てられる延べ床面積の限度は決められています。しかし地階、駐車場・駐輪場、小屋裏は建て方によっては延べ床面積の計算対象外になります。

延べ床面積の計算対象外となるための「きまり」を知っておきましょう。

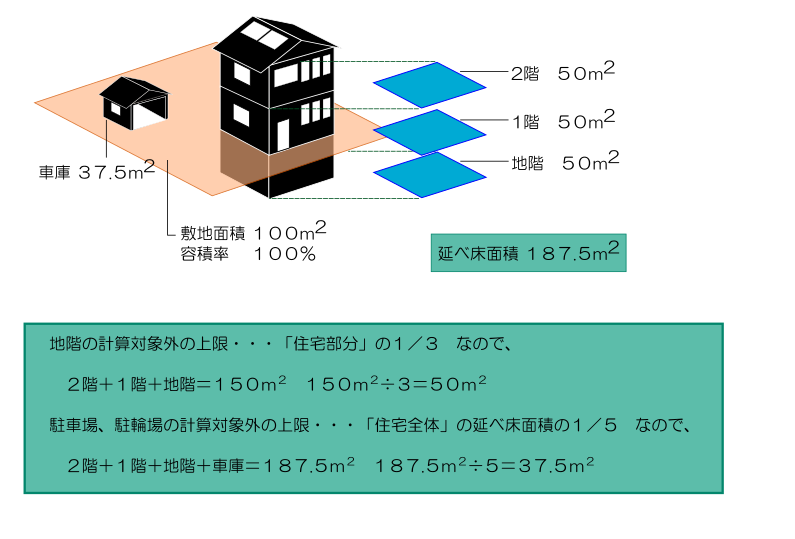

延べ床面積の計算対象外になる割合

地階、駐車場・駐輪場、小屋裏の延べ床面積の計算対象外になる割合は以下の通りです。

- 地階

- 住宅部分の1/3までが対象外の上限

以下の条件についても満たす必要があります。

- 「地階」であること

- 地階の天井が地盤面から1m以下であること

- 住宅の用途であること

(居室に限らず、倉庫としても可。但し、車庫は住宅の用途とはみなされません)

- 駐車場・駐輪場

- 全体の延べ床面積の1/5までが対象外の上限

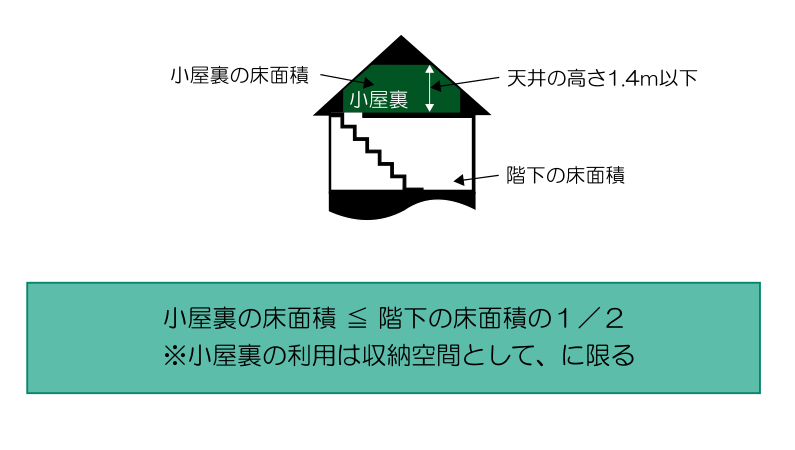

- 小屋裏

- 直階下の床面積1/2までが床面積に算入されません

小屋裏については、上記を満たすと「床面積に算入されない」扱いになります。

(地階や駐車場・駐輪場の、「延べ床面積の計算対象外」とは扱いが少し異なります。 詳しくは下記の計算例をご覧ください。)

延べ床面積の計算対象外になる割合の計算例

敷地と住宅を例に計算をしてみましょう。

下図は敷地面積100m2容積率100%の敷地に、1階50m22階50m2の住宅を建てる例です。 容積率より建てられる延べ床面積は1階と2階で限度です。

しかし、地階、駐車場・駐輪場を延べ床面積の計算対象外になる割合分だけ建てることが出来ます。

地階は「住宅部分」の1/3に当たる面積は対象外になります。なので、50m2の面積までの地階を設計することが可能です。

2階、1階、地階の合計=150m2

地階/(2階+1階+地階)=50/150=1/3

駐車場、駐輪場は「住宅全体」の1/5に当たる面積が対象外になります。なので、37.5m2の面積までの駐車場、駐輪場を設計することが可能です。

2階、1階、地階、車庫の合計=187.5m2

車庫/(2階+1階+地階+車庫)=37.5/187.5=1/5

以上のような計算により、地上の延べ床面積としては100m2分の面積が上限となる敷地についても、地階と車庫を合計すると延べ床面積としては187.5m2分の面積を利用することが出来ます。

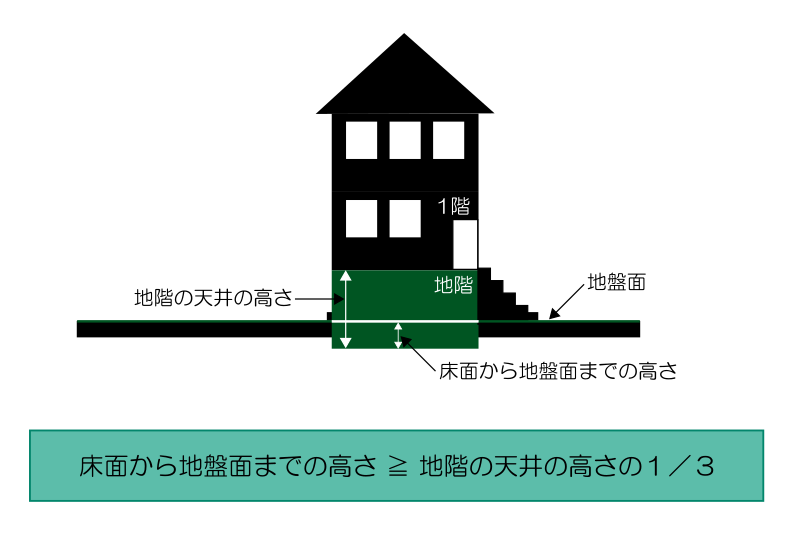

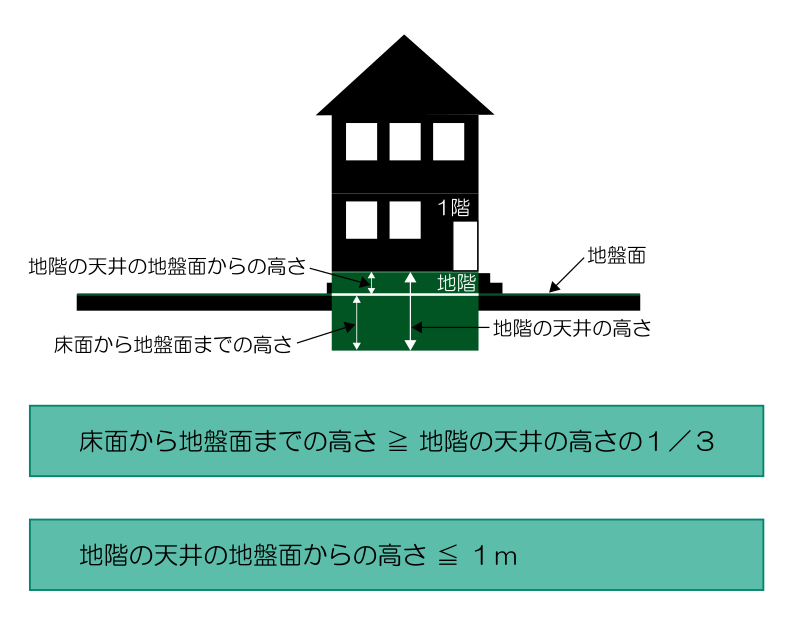

地階の定義

ダインくん

ダインくん 延べ床面積の計算対象外となる「地階」ですが、「地階」とはどのような空間のことでしょうか。?

建築基準法による地階の定義は、以下の通りです。

(令第1条第1項第二号)

「地階」は定義上は地盤面に全て埋まっていなくてもよく、床面が天井から1/3の高さ分以上が埋まっていれば「地階」の扱いとなります。

但し、地階が延べ床面積の計算対象外となるためには上にも書いてある通り、さらに「地階の天井が地盤面から1m以下である」ことも必要です。

地階が延べ床面積の計算対象外となる条件として、「住宅の用途」であることがあります。

これは、居室として使用する場合には、

- コンクリート壁に防水・防湿性能を付加する

- 採光・換気のためのドライエリアや通気口を設ける

- 排水を組み上げる仕組みを設ける

などの対策が必要となります。

(倉庫や納戸としての利用であれば、その限りではありません)

床面積に算入されない小屋裏

小屋裏は直下階の床面積の1/2までなら床面積に算入されません。

ただし、天井の最高高さが1.4m以下で物置などの収納スペースに限られます。

あなたにとって満足できるマイホームを手に入れる方法とは?

マイホームを建てる機会は一生に一度と言われています。

ただ、マイホームを建てて実際に住んでみると様々なところで後悔することがあります。

- もっといろいろなハウスメーカーを調べてから、建てたほうがよかった

- マイホームを建てるのに時間がなくて、細かい点まで十分な検討が出来なかった

- 間取りをじっくり考えて、将来的にも使いやすいマイホームにすべきだった

- 土地から探しており、土地と建物の両方を検討していて充分な検討が出来なかった

ダインさん

ダインさん 情報を集めるのに多くの時間がかかってしまい、充分に検討する時間がなくなってしまいますね。

納得のいく家は三度建てないと出来ないと言われていますので、完璧な家を建てることは難しいかもしれません。

でもその後悔を出来るだけ少なく、理想のマイホーム建てる方法を知っていますか?

それには、

- ハウスメーカーを訪問して理想の間取りを検討する

- ハウスメーカーに希望の間取りと設備でプラン、見積りを提案してもらう

- ハウスメーカーと交渉を行い、理想のマイホームのプラン・見積りを得て、契約する

上記のことを、複数のハウスメーカーで進めていく必要があります・・・

シーカスくん

シーカスくん 理想のマイホームって大変ですね・・・

複数のハウスメーカーから簡単にプランと見積りをもらう方法とは?

複数のハウスメーカーから希望の間取りでプランと見積りもらうことは分かりましたが、そのために毎週末にモデルハウスを訪れて各ハウスメーカーと交渉をしていたら、時間がいくらあっても足りません。

私たちはかつて、カタログや間取りプランを住宅会社を1社ずつ回って集めていましたが、現在はインターネットでまとめて集めることが出来ます。

それがタウンライフ家づくりのサイトになります。

[PR]タウンライフ家づくり

このサイトではマイホームの希望の間取りや土地の情報を入力して、問い合わせをするハウスメーカーを選択することで、そのハウスメーカーから希望の間取りプランやカタログを送付してもらうことが出来ます。

週末にモデルハウスをはしごして訪れることなく簡単に多くの情報を得ることが出来ます。

得られるハウスメーカーの資料や間取りプランをじっくり検討して、そこからさらにより細かい箇所を考えていくことが出来ます。

具体的にマイホームの検討を始めている方はもちろんのこと、マイホームはまだ先でどんな感じか知りたい方にとっても検討するためのたたき台としてとても有効だと思います。

ダインさん

ダインさん 簡単に複数のハウスメーカーの資料を集められるのは得策ですね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフの入力の方法はどのような感じかというと・・・

このサイトで入力する主な内容としては、

- 階数や間取り、家のこだわりなど選択

- 建設予定地の有無や土地のサイズ、建てたいエリアなどを選択

- 間取りプラン、ハウスメーカーのカタログの送付先情報を入力

- 希望するハウスメーカーの間取りプラン、カタログを選択

私も見積もり・間取りプラン作成スタートから入力してみましたが、選択式で進んでいくのでとても簡単でした(下記は、「家のこだわり」の選択肢の画面です)。

ご希望の間取りプランを具体的に入力する箇所もあるので、そこに例えば日が射して、中庭を眺められるバスルームが欲しいなどの要望を書いておくと、考慮された間取りプランをもらうことが出来ます。

入力は簡単3分で無料オンラインで複数のハウスメーカーへの一括見積りが可能です。お仕事や家事、子育てに忙しい方々でも自宅で簡単に申込みが出来ます。

モデルハウスや完成見学会を訪れる前に事前に複数のハウスメーカーの情報収集を十分に行っておいてから、ハウスメーカーとの商談に臨みましょう。

シーカスくん

シーカスくん しっかり準備してからハウスメーカーに行けますね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフから得られる資料はどのようなものでしょうか?

タウンライフへ資料請求を申し込みすることで、届く資料は以下になります。

- 希望の間取りプラン

- 資金計画資料

- 希望の間取りを考慮した土地情報

- ハウスメーカーのカタログ資料

例えば、間取りについては以下のような提案資料がもらえます。

[PR]タウンライフ家づくり

ハウスメーカーのカタログは、希望の間取りや土地情報、建てたいエリアにより施工が可能なハウスメーカーがリストアップされ、希望するハウスメーカーにチェックをすることでカタログの請求が可能です。

また、まとめて請求を行うことも可能です。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフとはどのような会社でしょうか?

[PR]タウンライフ家づくり

住まい情報と言えば、SUUMOやat home(アットホーム)、ホームズが有名かと思います。

「タウンライフ家づくり」はタウンライフ株式会社が運営しており、不動産関連の複数サイトを10年以上運営している会社です。

タウンライフのサービスは累計30万人以上が利用している、人気のある無料でカタログ情報を請求できる住宅サイトです。

住宅関係のサイト利用者アンケートにおいても注文住宅部門において3冠を達成しています。

またタウンライフは全国960社以上、大手ハウスメーカー35社以上と提携しており、入力された情報から、間取りプランを提案出来るハウスメーカーを検索して選択することが出来ます。

[PR]タウンライフ家づくり

マイホームは高額な買い物で、先に資料請求すればどのような準備が必要であるとか、間取りについても様々なアイデアを先に考えておくことが出来て、本格的にマイホームを考えるときに役に立ちます。

まだ先と思っていても、カタログを眺めて将来のマイホームを考えるのも楽しいものです。

今ですと、申込者全員に「成功する家づくり7つの法則」がプレゼントされます。

マイホームを考える一歩目にタウンライフ家づくりは役立ちます。

[PR]タウンライフ家づくり

- 国が土地の使用目的を定めていて、家は「市街化区域」に建てるように整備されている

- 「用途地域」により建物の種類や大きさ・床面積を定めている

- 「地目」は土地の用途を示している

- 建てられる建物の大きさは、建ぺい率や容積率、高さ制限、斜線制限によって決まる

- 地階・駐車場・小屋裏は条件により、延べ床面積の計算対象外となる