本記事内には広告を掲載しています

住みたい地域を見つけるためにまず大切なことは、あなたにとって「居心地の良い空間とは何か」を知ることです。

後に生活利便性や自然環境の充実性も述べますが「なんとなく居心地が良い」という感覚が長く生活する上では大事ではないでしょうか。

居心地良くさせる環境は何か、どのように見つけるのか、ということをご紹介します。

目次

欠かせない事柄を知る

- 子供の頃に住んでいた実家

- 学生時代に過ごした下宿先

- 就職のために移り住んだアパート・・・

住んでいた土地の周辺にはどのような特徴があり、どこに出かけていたでしょうか。

- 歩いて5分以内に公園がある

- スーパーやコンビニエンスストアが必ず近くにある

- 学校・通勤帰りに立ち寄る喫茶店・ファストフード店がある

- お気に入りの図書館や本屋を選んで出かける

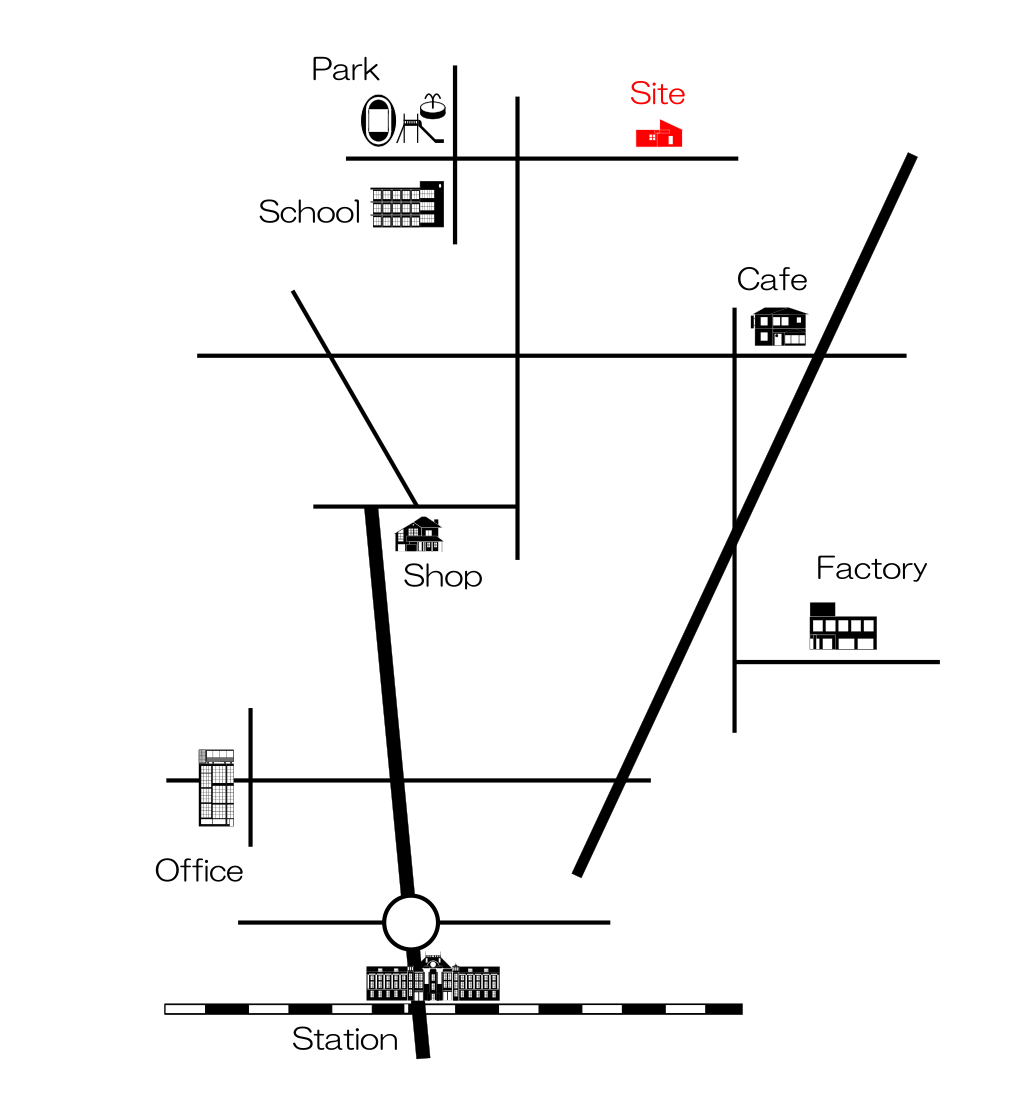

成長とともに行動範囲が広がり趣味・嗜好は変わりますが、自分にとって欠かせない事柄があります。それはこれまでよく出かけ過ごしてきた所を知ることで分かります。その具体的な方法は地図にマッピングをすることです。

住んでいた土地の周辺の地図を広げて、よく出かけていたところに印をつけていきます。

自宅、学校、公園、ゲームセンター、スーパーマーケット、本屋、コンビニエンスストア、定食屋、ファストフード店、ガソリンスタンド等。

行動範囲が広がった段階(小学生、高校生、社会人)で印に色分けをします。これにより自分の行動パターンを理解することが出来ます。

- ピンが一箇所に集中する人

- 特定の沿線や道路に密集する人

- いくつかのターミナルに分かれて集中する人

- ピンが分散して行動範囲が広い人

この行動パターンを理解しておくことでどういった地域の土地が自分に適しているかを知ることが出来ます。

- 自宅は職場から近い方がいいのか、遠い方がいいのか

- 買い物は自宅に近いところがいいのか

- 気晴らしするところは、自宅から離れている方がいいのか

どの地域が適しているか、住みたい街であるかを知る手がかりになります。

あなたのサードプレイス

前項で印をつけたところは3つに分けることが出来ます。

- ファーストプレイス・・・自宅(生活を営む場所)

- セカンドプレイス・・・学校、職場(最も多くの時間を過ごす場所)

- サードプレイス・・・居心地の良い場所

サードプレイスとは、自宅や職場とは隔離された心地の良い第3の居場所のことです。

アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグは、著書『ザ・グレート・グッド・プレイス』で、サード・プレイスを以下のように定義づけています。

“サード・プレイス”はコミュニティライフの“アンカー”ともなるべきところで、より創造的な交流が生まれる場所。

あらゆる社会は既に非公式の出会いの場所を備えていて、意図的に、現在の社会的ニーズに重要なそれらを追及している。 オルデンバーグは、以下のような場所を真のサード・プレイスの特徴を備えているという。

- 無料あるいは安い

- 食事や飲料が提供されている

- アクセスがしやすい、歩いていけるような場所

- 習慣的に集まってくる

- フレンドリーで心地良い

- 古い友人も新しい友人も見つかるようなところ

引用元: Wikipedia サードプレイス より

レイ・オルデンバーグによるサードプレイスの定義には、より詳細な定義付けがありますがこちらのホームページでは

会話を楽しむ目的でなくても、家庭と職場とも違う居心地の良い行きつけの場所

とします。

現代社会においてサードプレイスは重要な場所であると論じられていますが、自宅と職場の往復のみではストレスが溜まるので気分転換にリラックスする場所が必要であるということは誰もが行っていることでしょう。

前項で印をつけた「サードプレイス」の場所が

- どのような場所なのか

- ファーストプレイス(自宅)とセカンドプレイス(職場・学校)から、どのくらいの位置にあるのか

を把握しておくことも、あなたの心地よい居場所を決めるひとつの要素となることでしょう。

検討している地域でマッピング

今度は検討している敷地が載っている地域の地図を広げて将来の生活の履歴書を作ります。

まずはファーストプレイスとして、検討している敷地に印をつけます。次にセカンドプレイスとして、自分・パートナーの職場、子供の学校・幼稚園に印をつけます。

その後に、あなたと家族のサードプレイス(カフェ、書店、スポーツジム・・・)に印をつけます。

検討している敷地は、セカンドプレイス、サードプレイスと前項でマッピングした自分の行動パターンから導き出される住みたい街になりえるでしょうか・・・?

全てを完全に満たす敷地を得ることは難しいです。しかし、これらを考慮した土地探しをすれば、選んだ土地・地域は居心地の良い場所になるでしょう。

あなたにとって満足できるマイホームを手に入れる方法とは?

マイホームを建てる機会は一生に一度と言われています。

ただ、マイホームを建てて実際に住んでみると様々なところで後悔することがあります。

- もっといろいろなハウスメーカーを調べてから、建てたほうがよかった

- マイホームを建てるのに時間がなくて、細かい点まで十分な検討が出来なかった

- 間取りをじっくり考えて、将来的にも使いやすいマイホームにすべきだった

- 土地から探しており、土地と建物の両方を検討していて充分な検討が出来なかった

ダインさん

ダインさん 情報を集めるのに多くの時間がかかってしまい、充分に検討する時間がなくなってしまいますね。

納得のいく家は三度建てないと出来ないと言われていますので、完璧な家を建てることは難しいかもしれません。

でもその後悔を出来るだけ少なく、理想のマイホーム建てる方法を知っていますか?

それには、

- ハウスメーカーを訪問して理想の間取りを検討する

- ハウスメーカーに希望の間取りと設備でプラン、見積りを提案してもらう

- ハウスメーカーと交渉を行い、理想のマイホームのプラン・見積りを得て、契約する

上記のことを、複数のハウスメーカーで進めていく必要があります・・・

シーカスくん

シーカスくん 理想のマイホームって大変ですね・・・

複数のハウスメーカーから簡単にプランと見積りをもらう方法とは?

複数のハウスメーカーから希望の間取りでプランと見積りもらうことは分かりましたが、そのために毎週末にモデルハウスを訪れて各ハウスメーカーと交渉をしていたら、時間がいくらあっても足りません。

私たちはかつて、カタログや間取りプランを住宅会社を1社ずつ回って集めていましたが、現在はインターネットでまとめて集めることが出来ます。

それがタウンライフ家づくりのサイトになります。

[PR]タウンライフ家づくり

このサイトではマイホームの希望の間取りや土地の情報を入力して、問い合わせをするハウスメーカーを選択することで、そのハウスメーカーから希望の間取りプランやカタログを送付してもらうことが出来ます。

週末にモデルハウスをはしごして訪れることなく簡単に多くの情報を得ることが出来ます。

得られるハウスメーカーの資料や間取りプランをじっくり検討して、そこからさらにより細かい箇所を考えていくことが出来ます。

具体的にマイホームの検討を始めている方はもちろんのこと、マイホームはまだ先でどんな感じか知りたい方にとっても検討するためのたたき台としてとても有効だと思います。

ダインさん

ダインさん 簡単に複数のハウスメーカーの資料を集められるのは得策ですね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフの入力の方法はどのような感じかというと・・・

このサイトで入力する主な内容としては、

- 階数や間取り、家のこだわりなど選択

- 建設予定地の有無や土地のサイズ、建てたいエリアなどを選択

- 間取りプラン、ハウスメーカーのカタログの送付先情報を入力

- 希望するハウスメーカーの間取りプラン、カタログを選択

私も見積もり・間取りプラン作成スタートから入力してみましたが、選択式で進んでいくのでとても簡単でした(下記は、「家のこだわり」の選択肢の画面です)。

ご希望の間取りプランを具体的に入力する箇所もあるので、そこに例えば日が射して、中庭を眺められるバスルームが欲しいなどの要望を書いておくと、考慮された間取りプランをもらうことが出来ます。

入力は簡単3分で無料オンラインで複数のハウスメーカーへの一括見積りが可能です。お仕事や家事、子育てに忙しい方々でも自宅で簡単に申込みが出来ます。

モデルハウスや完成見学会を訪れる前に事前に複数のハウスメーカーの情報収集を十分に行っておいてから、ハウスメーカーとの商談に臨みましょう。

シーカスくん

シーカスくん しっかり準備してからハウスメーカーに行けますね。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフから得られる資料はどのようなものでしょうか?

タウンライフへ資料請求を申し込みすることで、届く資料は以下になります。

- 希望の間取りプラン

- 資金計画資料

- 希望の間取りを考慮した土地情報

- ハウスメーカーのカタログ資料

例えば、間取りについては以下のような提案資料がもらえます。

[PR]タウンライフ家づくり

ハウスメーカーのカタログは、希望の間取りや土地情報、建てたいエリアにより施工が可能なハウスメーカーがリストアップされ、希望するハウスメーカーにチェックをすることでカタログの請求が可能です。

また、まとめて請求を行うことも可能です。

[PR]タウンライフ家づくり

タウンライフとはどのような会社でしょうか?

[PR]タウンライフ家づくり

住まい情報と言えば、SUUMOやat home(アットホーム)、ホームズが有名かと思います。

「タウンライフ家づくり」はタウンライフ株式会社が運営しており、不動産関連の複数サイトを10年以上運営している会社です。

タウンライフのサービスは累計30万人以上が利用している、人気のある無料でカタログ情報を請求できる住宅サイトです。

住宅関係のサイト利用者アンケートにおいても注文住宅部門において3冠を達成しています。

またタウンライフは全国960社以上、大手ハウスメーカー35社以上と提携しており、入力された情報から、間取りプランを提案出来るハウスメーカーを検索して選択することが出来ます。

[PR]タウンライフ家づくり

マイホームは高額な買い物で、先に資料請求すればどのような準備が必要であるとか、間取りについても様々なアイデアを先に考えておくことが出来て、本格的にマイホームを考えるときに役に立ちます。

まだ先と思っていても、カタログを眺めて将来のマイホームを考えるのも楽しいものです。

今ですと、申込者全員に「成功する家づくり7つの法則」がプレゼントされます。

マイホームを考える一歩目にタウンライフ家づくりは役立ちます。

[PR]タウンライフ家づくり

- これまでの生活を振り返り、自分の行動パターンを理解することで、自分に適している土地を知ることが出来る

- あなたにとってのサードプレイス(居心地の良い第三の居場所)はどのような場所であるか知る

- 候補地でファーストプレイス、セカンドプレイス、サードプレイスを地図にマッピングして、居心地の良い場所になるか考える